ぼんやりした古典的な生来の蒸気

もう普通に受けのいいテクスチャのいちパターンとして薄まって、広く参照されるライブラリの一角に収まった感のある「ヴェイパーウェイブ」、本流はまだ続いているのだろうか。

筆者はといえば、「夜のブックオフなら子供が寝た後でもディグれる」という生活習慣と、280円コーナーの品揃えとの合わせ技で、シャバシャバなAOR/フュージョンを直球で楽しむようになって久しい。

新しい音楽へのアンテナが錆びきって地中深くに埋もれて数年、世間に遅れていざサブスクを利用しはじめたところ、インディポップ界の更にDIY層が軒並みナチュラルにヴェイパー化していて、当初は新鮮味があった。

知らない名前だらけのプレイリストをとりあえずフォローし、AIのサジェストに甘んじてしばらく掘り進んでみると、結局その界隈も、先発組が掲げた色調から外れない範囲で高水準の型押しに励んでいるように見えてきて、どのジャンルだってまあそんなもんだよなと、近頃は「新しい人達の感性スゲー」ブームにも少し落ち着きが訪れた(老害モードが固着してきた自覚はある)。

でもそのへんの人達の、80年代のちょっと不安になるポジティブさや虚飾、人造物に見出す精神世界、みたいなあやしい要素がでろでろに煮崩れた感じは、やりようにもよるけど概ね好きだった。そう思って生きているとたまに、無加工なのに生粋のオブスキュア・クラシック・ネイティブ・ヴェイパーみたいな盤に出会い、簡単に買ってしまう(値が付かないほど安いことが多い)。ちょっとたまってきたのでここで紹介してみたい。

MARK ISHAM 「VAPOR DRAWINGS」('83)

多分普通にヴェイパー畑からまっとうな評価を得ている有名な古典だと思います(未調査)。タイトルからしてそうだし。リリースは我らがWINDHAM HILL。フュージョンを飛び越えて、「ニューエイジ/イージーリスニング/ヒーリング」の棚にあるべき淡々と美しいシンセミュージック。CLUSTERやPOPOL VUHの延長線上としても聴ける。厳かな音使いと、のちの家庭用キーボードのプリセット音とそう変わらないデジタルシンセの音色の取り合わせで脳髄が底なしに液状化する。

JEAN-LUC PONTY「NO ABSOLUTE TIME」('93)

フュージョンとプログレを股にかけるヴァイオリニスト。いかにもデジタルなシンセ(打ち込み多め)と、コーラスetc.の処理がかかったヴァイオリンが強い虚構感をあおる。変則拍子を柔軟に使いながらも、漫然としたアドリブが続くのみで曲展開単位のスリルはかなり抑え目。シンセのシーケンスを活かした曲はニューウェイブ時代のASHRAを思わせる(妙に人っぽいアドリブが乗る点も含めて)。つかみどころはないがとにかくスルスルと形を変えていくコードワークが、クセになる人はなる。

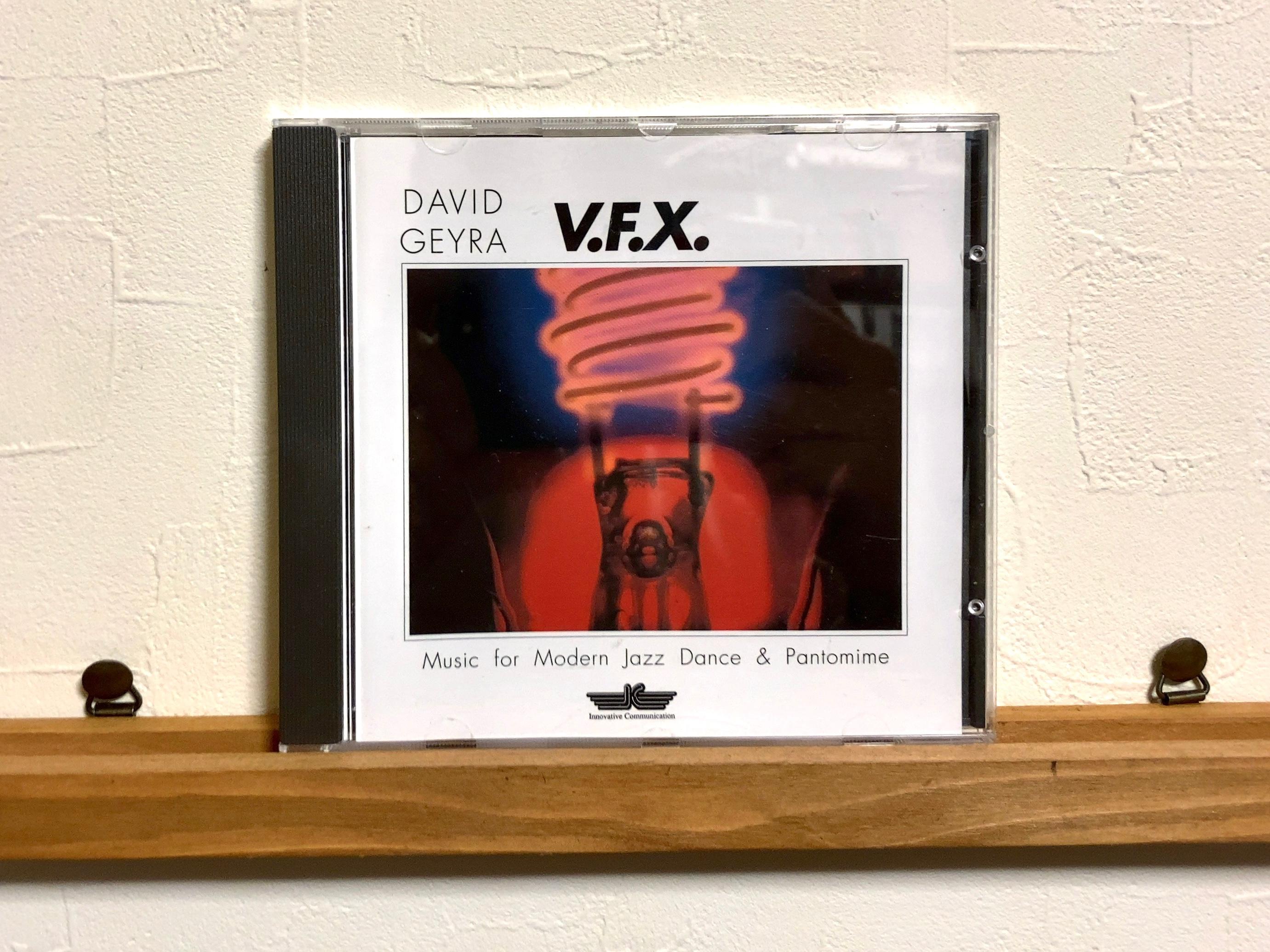

DAVID GEYRA「V.F.X.」('92)

Discogsでの買い物で同一出品者からの同梱品を探していたとき、つい買ってしまった1枚。イスラエルの舞踊音楽家とのこと。ものすごい緩急差ではないまでも、プログレ的コード使いを交えての曲展開が比較的ドラマ性強めであったりする(その方向での充実感もある)、おおむねシンセミュージック。途中いきなりイスラエル感全開になって四つ打ち+エスニックなヴォーカルの曲が出てきたりと、ファニーな要素も若干含む。やはりダンスのお供として書かれているからか、その節操のなさがまた謎深くもおもしろい。リズムマシンの音色がとにかくチープでよい。

伊東たけし「エル・セヴン」('85)

かのT-SQUAREのサックスプレイヤー。そうとは知らずに、宮沢りえが歌う主題歌が秀逸な「東京エレベーターガール」サウンドトラックでご尊名を初めて認知して、ほどなく買ってみた1枚。鋭角的なエレクトリックドラムとFMシンセの洪水に彩られた、ウソみたいな大都会東京(ただし電話はプッシュホン)の光景。基本的にはフュージョンスタイルだけど、熱いインタープレイが...というつくりはしていなくて、自由に泳ぐ御本人のサックス以外はもっぱら質感とビジョン重視のデジタル仕上げ。生サックスには深い空間系エフェクトで人工感が盛ってある。歌入り曲も2曲あり。バラード調の曲は4曲目"Scattered Light"くらいで、全体的にシャレこみまくって生気が非常に高いのも、バブルジャパンならではか。

CHECKFIELD「A VIEW FROM THE EDGE」('90)

大別すればスムースジャズということになりそうなグループ。90年代初頭然とした、武装解除後っぽい優しいアコースティック感をフィーチャーしていて、歌入り曲も3曲ほど。ミュージシャンシップの誇示はほとんど感じない薄味具合。同時にデジタルシンセの名残と長く響き渡るリヴァーブも満載で、血の通った温かさとの取り合わせは80年代産とはまた違った性質の不安がある。いい感じだけど買ってまで所有するのか...と店頭で迷ったときに、調べて出てきたアマゾンのレビューで「人生最高の1枚」みたいに言ってる人と「カス以下」としている人とがいて、どちらの心情も納得できた。自分でもこういう音楽を「イジる楽しさ」で聴いてしまっているのか、本当に直球でグッときているのか、と揺らぐときがある。でも間違いなく直球は食らっている。

DAN SIEGEL「NORTHERN NIGHTS」('87)

ここからはLPで。普通に名のあるスムースジャズ界のベテラン鍵盤奏者。光の屈折の自然現象なのかただの合成なのか、5つの太陽が浮かぶどうにも漫然としたジャケがいい。内容はスリル度を限りなくゼロに近づけたエレベーターミュージック的フュージョン。リズムマシンとシンセをフル活用したウルトラ・デジタルな仕上がりと、一点の曇りもないポジティブ(もはや「清らか」)感。ライル・メイズの1stあたりと質感が似るようでいて、あちらが内包していた何か業深いような奥行きは、ここではちょっと感じられない。それでこそ人工うまみ調味料であり、そこがいい。上述のCHECKFIELDと同じくリードプレイの熱っぽさは非常に控えめで、往年のTBS感が強め。

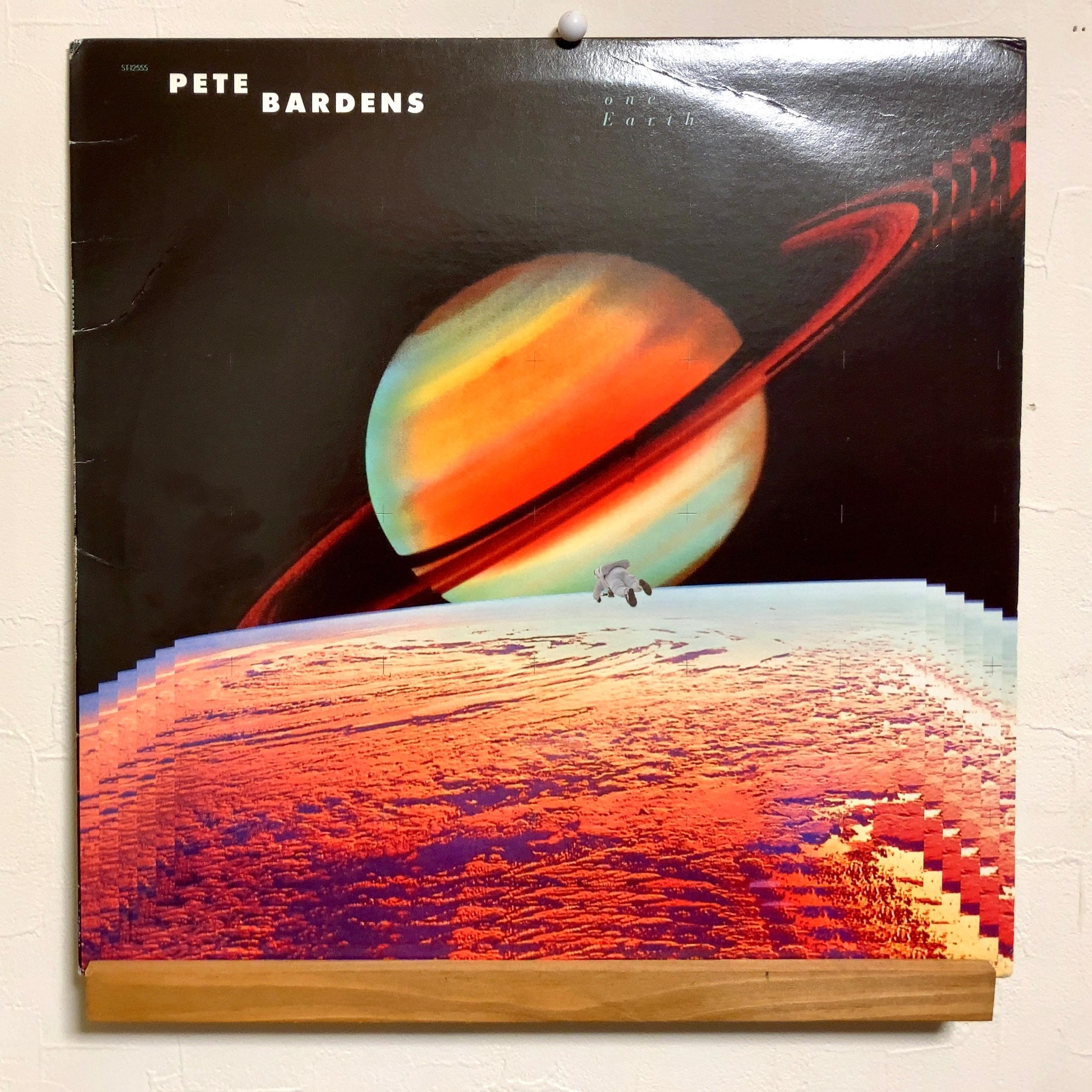

PETE BARDENS「SEEN ONE EARTH」('87)

78年の「BREATHLESS」までCAMELに在籍した鍵盤奏者。ソロワークでは、CAMELに通じるしっとりとした詩情をまといながらも、単調な展開をシンセで埋めるニューエイジ風の試行に転じている。今回のエントリでここまで紹介してきた作品ようなポジティブさや気取った雰囲気はこのアルバムに関しては皆無で、昔のNHKスペシャルのBGM的な、またはちょっと「火の鳥」みたいな厳かさもある。同時に押し寄せるデジタルなシンセと打ち込みドラムの音色で脳髄がゆるむパターン。曲ごとのカラーの違いが比較的明確で、こんなに漫然としているのに快感がアルバム1枚通して快感がしっかり持続する。

今後もこれぞという品を拾い集めていきたい。今回は以上でした。